——“鼎与中华文明”学术研讨会综述

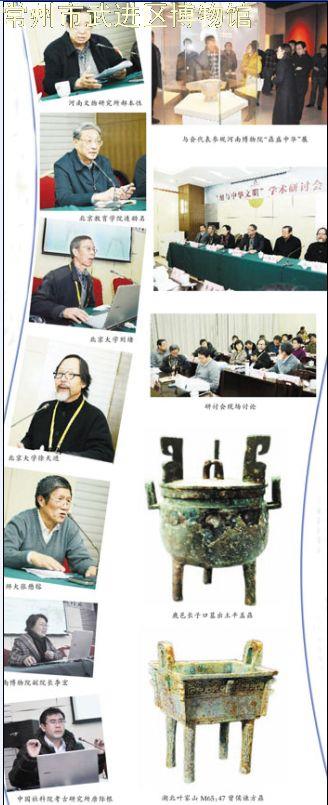

2013年12月21日至22日,由河南博物院与北京大学中国考古学研究中心共同举办的“鼎与中华文明”学术研讨会在郑州召开。来自北京大学考古文博学院、中国社会科学院考古研究所、中国科学院自然科学史研究所、上海博物馆、湖北省博物馆、陕西历史博物馆、河北省博物馆、安徽博物院、陕西省考古研究院、河南博物院、河南省文物考古研究院、武汉大学、南开大学、陕西师范大学、首都师范大学、郑州大学等全国近30家文博单位、高等院校和科研机构的50余名专家学者参加研讨会。河南博物院院长张文军、北京大学中国考古学研究中心主任徐天进、河南省文物局长陈爱兰出席开幕式并讲话。

鼎是中国统一的多民族国家进程中的重要物质载体,最早出现于中原,从普通炊器发展成为重要礼器,进而成为国家政权的象征物、中国传统精神的文化符号,其延续使用时间之长、范围之广、影响之深,在中国历史上极具特殊性。经世代薪火相传的鼎文化,已深深植根于传统文化之中,成为中华民族的精神象征。此次会议首次以鼎为研究主题,正是注重鼎这一器物在传承中所被赋予的精神价值与文化内涵,通过历史、考古及科技等多学科交叉探索,多层次、多角度阐释鼎文化,将鼎文化研究引入纵深,进一步揭示中华文明发展的原动力和辉煌历程。

为期两天的会议中,与会代表就鼎的史料学研究、鼎与礼制研究、鼎与中华传统文化、鼎的器物学研究等多项学术议题进行热烈的讨论和交流。

鼎与礼制

北京大学考古文博学院刘绪教授在《夏商周三代对鼎的文化认同》报告中指出,目前发现的青铜鼎,二里头文化的最早,与之同时出现的其他青铜礼器还有斝、爵、盉。在这四种器物中,唯有鼎一直沿用到东周时期,甚至更晚。其他三类器均不然。商周铜器中,体量最大的都是鼎。商代前期,体量最大之器是方鼎和圆鼎,如郑州商城窖藏与平陆前寨之方鼎、盘龙城二墓所见之圆鼎;商代后期,有著名的司母戊大方鼎等;周代大圆鼎数量增多。铸造体量增大,足见当时对鼎的重视和认同。从类别看,鼎自出现以来,各时期类别之多似居各类铜器之前列。周代,特别是西周中期以来,更出现了明身份、别等级的列鼎制度。东周时期,虽考古学文化各个方面国别特征突出,但在用鼎制度上是一致的。在文献记载的有关周代礼制中,唯用鼎制度远较其他方面清楚,与考古发现大致吻合。西周晚期以来,与鼎相配的器物,如簋,可以用其他器物替代,但鼎不能替代。春秋中期以来,有的诸侯与卿大夫更用多套列鼎;身份低的人,不能用铜鼎,也开始用陶鼎。总之,依考古发现可知,鼎确实是被夏商周三代认同的重要礼器,是中国早期文明的一个重要方面,这也与文献记载相一致。

河南省文物考古研究院郝本性研究员在《有关三代铜鼎的几个问题》的报告中指出,学界大多认可二里头文化为夏文化,而在其晚期已能铸造鼎壁很薄的圆鼎。二里头陶鼎有缸形、釜形、盆形、方形四类,均为夹砂陶,为炊器。特别是一件腹部刻划纹为太阳纹的陶方鼎应为仿铜制作。再加上二里头遗址冶铜作坊出土有较大型铜器的铸范,那么,夏初铸九鼎也是很有可能的。商前期的铜方鼎也可能是夏鼎的沿袭。关于刑鼎,有西方学者认为中国古代只有礼,没有严格意义的法律,其实不然。西周时,特别是西周中晚期以后,以曶鼎为代表,诉讼判词已相当成熟。关于祭器与明器,祭器是指宗庙中祭祀祖先的铜器;至于明器,有仿铜陶礼器,最早在安阳殷墟就有发现。最近有学者认为新郑中行遗址青铜器窖藏的几个铜礼乐器坑,可能是郑国用于贿赂大国的礼物。其根据是这些铜鼎虽为实用器,却没有铭文,而且不少铸造有缺陷,有破洞而没有补铸等。其实这些却正好是明器的反映,而明器除供随葬外,还可供祭祀,但绝不会做礼品赠送。

武汉大学历史学院张昌平教授的报告题为《鼎在青铜礼器中的地位与作用》,他就鼎在商代礼器组合中的地位、列鼎制度的出现及其社会背景、鼎所反映的青铜时代晚期礼制等问题进行了深入而细致的梳理与研究。以盘龙城墓葬所出器物组合为例,商王朝时期,高等级墓葬中铜鼎一类的大体量器物依然是礼器的核心,而非酒器。他以随州叶家山等考古资料为依据,认为商代晚期出现了风格成组的器物组合形式,西周早期有所加强,是为西周中期列鼎制度出现的基础。而在青铜时代晚期,人们更为关注的是成组的器物群所带来的视觉冲击,而非单个器物的视觉效果,所以此一时期的技术衰退情况并不突出。

中国社会科学院考古研究所唐际根研究员以《谈商代铜鼎的使用》为题,考察了中原地区商代中晚期完整墓葬所出的铜器组合资料,认为铜器的研究,需要将铜器形态学、铜器组合研究、纹饰研究、铭文研究以及陶器研究相结合。指出商代的铜鼎主要是用来“事鬼神”,在铜鼎“事鬼神”的背后,终极目的是“事人”,商代中晚期墓葬中所见的诸件铜鼎,反映了商代复杂的社会关系。商王朝早期的铜鼎使用与晚期略有不同。主要表现在:商晚期铜鼎的使用与成套觚、爵相配成为常例;商王朝中期尚有陶鼎,但晚期基本绝迹。这些现象表明“饮食”二字中的“饮”受到更多的重视。商代铜鼎使用的研究,需要跨越“组合”,深入到宴饮行为、宴饮方式以及宴饮背后的社会关系。

河北省博物馆副馆长李建丽研究员做《对战国中山王墓出土铜鼎的探讨》报告,指出战国中山成公和中山王 墓中,均出土成套铜升鼎和铜羞鼎。鲜虞族中山国与中原各国用鼎制度有所差异:中山国国君墓出土的列鼎形状不同,大小区分也不十分规律,应是拼凑而成。而两个中山王墓出土铜器的数量非常之大,质量也很高,由此分析,拼凑列鼎不应是国力问题,而是礼制观念问题。此外中山王铜鼎盛放食物不规范,尤其是狗肉的盛放更是不合礼制。两个中山王墓均未配套出土有铜簋。此外王 墓还出土了一件细孔流鼎,带有过滤功能,表现了中山贵族对奢华生活的追求。

鼎与中华传统文化

北京教育学院连劭名教授独辟蹊径,在《<周易>中的鼎》的报告中,结合《周易》中所记之有关“鼎”的论述,指出古代“鼎”“贞”同字,鼎是象形字,贞是鼎的引申义,后人因字义分化而另创新字。《周易·鼎·象》云:“鼎,君子以正位凝命。”正位指中正之位,代表天地之道。国君想要保守自己的位置,就要推行仁义。凝命又称定命,根据《左传》、《逸周书》的记载,定命是指礼。《周易》中有革卦,其政治意义是“革命”。鼎卦位于革卦之后,表示去故立新之义。旧政权消亡后,新政权产生,鼎必归于得天命者。《周易·杂卦》中所记:“革,去故也。鼎,取新也。”所谓“新”,即《礼记·大学》中所说的“日新”之道。“革命”的思想是先秦儒家的精义。

河南大学历史文化学院李玉洁教授在《古代鼎文化研究》报告中,认为古代的礼器礼制所表现出来的组合形式分为殷、周两大文化系统。这两大文化系统在春秋时期相互融合,表现出中华民族的阴阳五行思想意识。先秦时期,我国的东部、南部地区是指东夷、南淮夷、南方楚国,以及西部的秦国受殷商文化的影响,与殷商的文化系统相同。商朝前期,使用礼器尚无一定的规格形式;商朝后期,殷商文化系统的礼器组合形式是鼎、簋、豆、笾等的组合,皆呈偶数形式。周代礼器的组合是有一定规律的:鼎、俎是按奇数组合;簋、簠、豆、鉶、壶则按偶数组合。殷人追求平衡,而且认为只有平衡才能达到美的意识,这是他们崇尚偶数及使用偶数的礼器组合形式的重要原因。周文化系统的礼器组合形式反映了周人的阴阳思想意识和等级观念。

鼎的器物学研究

陕西师范大学张懋镕教授以《商周扁足鼎研究》为题,认为扁足鼎是青铜器中的特殊器类。目前搜集到的商周扁足鼎资料100多件,多出土于等级规格较高的贵族墓葬中。扁足鼎按器腹可分扁足方鼎与扁足圆鼎两型,与其他器类相比体量不算很大,多在20厘米左右,器身皆有纹饰,绝大多数有铭文。扁足鼎商代早期出现,商代晚期达到高峰期,西周早期开始数量减少,至西周中晚期数量剧减并消失。商周之际扁足鼎数量的减少与商周两代不同文化有关。这种变化也出现在方鼎、分裆鼎等器类上。此类现象应该缘于周穆王时期由于严格礼制,与礼制相关的青铜器文化面貌逐渐统一,并直接导致青铜器形多样性特点走向衰落。

安徽博物院副院长李治益研究员以《群舒兽首鼎》为题,指出群舒是居于今安徽江淮西部诸多小方国的统称,春秋时期位于中原文化、楚文化和吴文化的交汇地。目前发现的群舒器以兽首鼎最具代表,均出在春秋时期,有一定的区域特色。兽首鼎出土的国别为有徐和群舒,二者属同一体系,但造型纹饰仍有差异。群舒兽首鼎形制上主要吸取了中原商周时期的觥、兽形尊和垂腹鼎的因素,以鼎为器,以兽形造型,创造出一种全新的器种。兽首鼎文化因素的构成证明,群舒地区特色文化是建立在西周以来的中原传统文化基础之上并加以发扬光大的,同时也表明中原文化对群舒地区影响之深远。

河南博物院副院长李宏研究员则在《关于“平盖鼎”传承的几个问题》的报告中,考察梳理了自商代晚期至西周、春秋时期所见平盖鼎的考古资料,对平板盖鼎和平顶盖鼎这两类平盖鼎进行了形制概念的界定,并就平盖鼎的起源与商文化的东进、平盖鼎与方形器的关系、春秋中期海岱地区平盖鼎出土状况、夷人南迁与淮河流域所见的平盖鼎、齐楚制衡中平盖鼎的消亡等问题进行了深入而系统的研究与分析。李宏指出:平盖鼎是带有东夷文化色彩的方国所特有的一种器物,并在礼器中占有重要地位。从殷商时期开始出现的平盖鼎,在不同区域青铜文化交流汇融的历史进程中,呈现出不同的态势。春秋中期平盖鼎集中出现在东方诸国和淮河流域,并在与列国交往中不断地播迁,表现了东夷文化顽强的生命力,最终消融于战国青铜文化的趋同中。

河南省文物考古研究院王龙正研究员与陕西省考古研究院岳连建先生合作的《鼎与簋——谈多足器与圈足器的分合》专题报告,指出鼎与簋是两种形制不同、用途不同的生活用器皿,但二者的关系却十分密切。尤其在西周时期至春秋早期的贵族墓葬所出铜礼器组合中几乎形影不离,与商代重酒器的组合不同,被学者称为重食器的组合。在铜礼器组合中,鼎的位置最重要,其数量的多少代表着墓主人的身份与地位的高低。以铜鼎、铜簋两种器物为铜礼器基本组合形式的商周青铜文化,其实是分别吸收了南北方地区的文化因素而形成的。其中鼎起源于北方地区黄河流域,历经仰韶文化、龙山文化、夏商周三代,直到西汉时期绵延不绝。但它在向南传播之后发生变异,形成了良渚文化的特色器物——鳍足盆形鼎。这种盆形鼎后来又返回北方地区,参与到晚商时期的铜礼器组合中,成为殷商晚期扁体夔足盆形鼎的雏形。盛食器的簋则最早起源于长江流域,原本是湖北大溪与屈家岭下层文化的一种常见器物,同时也是良渚文化极富代表性的器物。由此可见,贵族墓葬所出显示周代礼仪制度的鼎簋组合,无疑是文化交流中南北合璧式完美结合的产物。

鼎的考古新发现

湖北省博物馆长、湖北省文物考古研究所所长方勤研究员做《叶家山西周早期曾国墓地初识》报告,介绍湖北省文物考古研究所于2011年、2013年对湖北随州市叶家山墓地的发掘情况,共发掘140座墓葬、7个马坑,出土2100件文物,是目前发现的年代集中在西周早期的最大墓地。墓地使用时间较为短暂,其中M65、M28、M111作南北纵向排列,占据了叶家山岗地的至高位置,他们作为曾侯一级的墓葬构成了墓地的核心。多数墓葬中出土有铜方鼎和圆鼎,铜鼎铸有铭文,为研究曾国历史文化提供了珍贵的资料。

河南省南阳市文物考古研究所王巍在《南阳夏响铺鄂国贵族墓地》的报告中,介绍2012年4月南阳市文物考古研究所对南阳市夏响铺鄂国贵族墓地进行的文物勘探和考古发掘,共清理古代墓葬20座,可分为四组以鄂侯(或称鄂伯)与鄂姜(或称鄂侯夫人、鄂伯夫人)为中心的大型鄂国贵族墓地,年代为西周晚期至春秋早期。该墓地出土了一大批珍贵的青铜器、玉器、漆木器、陶器等,其中30多件青铜器上带有铭文,这对两周之际的鄂国研究将是一个重大突破。西周鄂国是周南土重要诸侯,但文献记载较少,多依出土的文字材料对其研究。从《鄂侯御方鼎》、《禹鼎》铭文看,鄂于西周中晚期被周王朝灭掉。为填补鄂灭后周王朝屏藩南土的需要,周宣王封其舅父申伯于南阳。夏响铺鄂国贵族墓地的发现与发掘,证实西周晚期到春秋早期鄂国仍然存在于南阳。

鼎的铸造工艺

中国科学院自然科学史研究所苏荣誉教授做了《鼎革时代的铸鼎——春秋晚期到战国早期泛中原地区青铜鼎的铸造》的报告。春秋时期周室衰微,诸侯和卿大夫崛起,青铜器生产进入一个新的繁荣时期,鼎以其特殊地位,各地广有出土。报告选择晋国、郑国和楚地有代表性的青铜鼎,勾勒出这一鼎革时期的概貌。侯马铸铜遗址为我们提供了春秋中晚期青铜铸造的全部工序以及各种细节。整体来看,工艺规范、用料讲究而经济,用工精细而节省,设计巧妙而合理,技艺精湛而实用。晋国赵卿墓所出青铜鼎,分铸现象十分普遍,其特征和侯马铸铜遗址十分吻合,可以推定,赵卿墓的不少铜器当是在新田晋国铸铜作坊生产的。鼎足的普遍分铸和“模印”纹饰的广泛使用,大大降低了技术难度,提高了生产率和品质,而焊接鼎足的做法,鼎上纹饰的彩绘等处理,更深地表达了那个时代求新的心态。正是一系列的技术和工艺的创新,连同失蜡法的成熟,才造就出诸如王子午鼎那样奢华的青铜鼎。

上海博物馆廉海萍研究员做《影响先秦时期青铜鼎铸造技术变革的因素》的报告,指出先秦时期,青铜鼎的铸造技术并非一成不变,而是随着时间发生了变革。浇注口从商早期设置在鼎的腹部改变为商中期至迟于商晚期移到鼎的足底,以减少青铜鼎的铸造缺陷。随着器形(鼎足形状)的变化,为简化鼎铸型制作的难度,铸型的分型方式发生变化。商中期的柱足鼎仍沿用商早期锥足鼎的铸造工艺,但是由于鼎足由锥足转变为柱足,促使了鼎铸型中腹部底范的出现,使足的型腔由两块外范组成改变为由两块外范和底范共计三块范组成。为追求生产效率和提高成品率,促使了青铜鼎足与鼎耳与腹部分铸铸接技术普遍使用——青铜鼎各部件的模式化生产。虽然分铸铸接技术在商晚期已被使用在青铜器上复杂附饰的铸造,但直到春秋早期才开始出现鼎足的分铸铸接,到春秋中晚期鼎耳与足的分铸铸接成为青铜鼎的主流铸造技术,这与青铜鼎各部件的模式化生产有关。

“鼎与中华文明”学术研讨会聚合国内各领域的专家学者,对鼎文化及其相关的古代礼制、冶铸工艺、考古等主题深入研究,是对鼎这一器物综合研究的首次尝试,同时也希望通过这次会议进一步推动学术界及广大社会公众共同关注鼎与中华文明发展的辉煌历程。