——大珠山遗址的新发现

大珠山旧石器时代遗址位于山东省青岛市黄岛区(原胶南市)乔家洼社区以西约1千米的大珠山东麓,东距海岸线约2千米,海拔约60米。1980年前后当地农民在大珠山东麓挖井翻土时发现有动物化石和黑色淤泥,但未发现文化遗物。2012年,青岛市文物保护考古研究所与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在原胶南市合作进行旧石器考古调查时,在当年挖出的残土中鉴别出人工打制的石器,推断这些石器应该来自原生地层,并进行了钻探,认定该处埋藏有旧石器时代遗址。2013年10月到11月,经国家文物局批准,双方合作,在黄岛区文广新局、黄岛区博物馆等单位的大力配合下,对该遗址进行了一次科学、系统的考古发掘,确认了大珠山遗址的旧石器时代属性,获得了重要的考古新发现。大珠山遗址是青岛地区首个有地层依据的旧石器遗址,新的发现和研究将青岛地区有人类活动的历史提前到数万年前的旧石器时代。

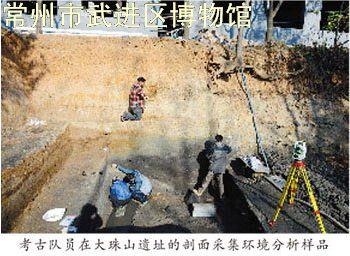

遗址所处的地貌部位是大珠山东侧 山脚下的黄土台地,台地被一条自西向东流过的现代小溪切割,出露的地层主要为次生黄土。发掘区域位于遗址的中部偏西,发掘面积约30平方米,发掘深度4.2~4.5米。本次野外发掘采取整体布方,全面揭露的方法,自然层与水平层相结合,自上而下逐层发掘。对出土遗物用全站仪测量三维坐标,每一件标本单独编号,单独包装收取,对发掘土方进行筛洗,收集细小遗物。

遗址的地层自上而下分为4层:第1层为夹砂黄粘土堆积,土质致密,无文化遗物,总厚度约2米;第2层为黄褐色砂层,具有明显的水波状层理,含动物化石和石制品,总厚度约1米;第3层为黑色泥炭层,含丰富的石制品和动物化石,夹杂树枝残体和砾石,厚度约1.5米;第4层为灰色砂砾石层,层理较水平,无文化遗物和化石,发掘厚度约1米,因地下水涌出而未发掘到底。包含文化遗物的第2、3层中,石制品、动物化石和砾石混杂堆积,风化、磨蚀较明显,推测遗物为二次搬运堆积。

本次发掘共出土编号标本1400余件,其中,石制品500余件,动物化石900余件,植物标本20余件,另外还出土了大量的哺乳动物碎骨化石。

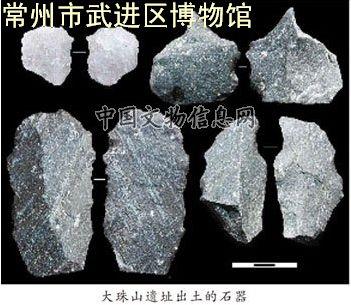

遗址出土的石制品全部为打制,原料主要为灰黑色石英岩,有少量的脉石英和水晶;石制品的打片和加工技术主要为锤击法;类型包括石器、石核、石片和断块等。其中经过加工的石器工具在整个石制品中所占比例很高,初步的统计显示石器约占石制品总数的40%,其个体一般较小,类型主要为小型的边刮器和端刮器,有少量小型的尖状器和石钻等;石器的加工技术十分成熟,多为陡刃加工,属于中国北方的石片石器文化。

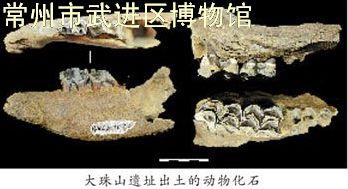

出土的动物化石在文化层中分布密集但较杂乱,风化和磨蚀明显。化石种类包括牙齿、骨骼、角和蛋壳等,经初步鉴定,动物种属包括象、犀牛、野马、梅花鹿、马鹿、普氏羚羊、野牛、野猪、鸵鸟及小型鸟类、啮齿类动物等约18个种,其中植食性动物占有绝对的优势,且多为体型较大者;从动物地理角度来看,该遗址出土的哺乳动物化石属于一个非常典型的北方区动物群。大量植食性动物化石与石器的共存,显示与古人类的狩猎活动有关。

通过对地层堆积、动物化石种属和石器特点的初步鉴定和分析,该遗址的地质年代属晚更新世晚期,文化时代属旧石器时代晚期;对地层中出土的树枝残体进行了碳十四测年,初步的测年结果为距今约4万年,以上种种证据充分确立了大珠山遗址的旧石器时代属性。

本次考古发掘工作非常重视多学科的联合和交叉研究。在发掘过程中,我们分别以2.5和10厘米为距,连续采集了磁化率、粒度和孢粉样品,在各文化层分别采集了光释光和碳十四测年样本,同时,邀请古环境、古动物和石器等考古专家进行现场勘查、取样、鉴定及研讨。后续的研究中,将对各类出土资料进行全面整理,确定遗址的埋藏年代、成因和性质,对打制石器的加工技术及用途、古人类的生存环境、生存模式及文化面貌等进行科学分析。

大珠山旧石器遗址埋藏环境特殊,保留下来的遗物种类丰富,数量众多,动物化石与石器共存,是一处重要的旧石器时代遗址,它的发掘对完善山东乃至华北地区旧石器考古序列,探讨石器技术的演变和人类行为的发展增添了宝贵的材料。尤其是该遗址位于滨海地带,通过与沿海地区其他旧石器考古材料的对比,对探讨史前人类在沿海地区的生计方式、生存能力和文化传承、沿海迁徙路线等具有重要的考古学意义。

(青岛市文物保护考古研究所 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 陈宇鹏 李 锋 陈福友 林玉海)